在湘西永顺县的群山之间,一曲古老的歌谣正在焕发新的生命力。近日,吉首大学“芙蓉学子·乡村振兴”公益计划“湘土青年”文化振兴团队走进永顺县灵溪镇司城村,拜访土家族国家级非物质文化遗产项目“上梁歌”传承人秦元华,通过沉浸式体验与乡音共唱,探索民族地区非遗文化的传承路径。

上梁歌:一首刻进乡土生活的“仪式之歌”

土家族上梁歌,是在土家人盖房子、上梁仪式中由歌师引唱、众人应和的一种传统礼俗歌谣,内容涵盖祈福祝愿、礼俗秩序和家族精神传承。其歌词多为“四句联”“五句联”等民间传统句式,旋律高亢悠扬,饱含对生活的热爱和对家庭的期盼,是湘西地区乡村建筑文化和音乐文化融合的典范。

2014年,土家族上梁歌被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,是永顺县重点保护的非遗项目之一。此次采访的传承人秦元华,是土生土长的司城村人,自幼受长辈熏陶学习上梁歌,迄今已有数十年演唱经验。无论村里谁家建房、谁家乔迁,只要请得动他,他总会欣然前往,用歌声为乡亲“贺新房、唱吉祥”。

(图为湘土青年团队成员采访秦元华 杨惠淳摄)

“一唱一答”之间,非遗走进青年课堂

在司城村文化活动中心,秦元华以简练朴实的话语向学生们介绍上梁歌的发展脉络、传唱规矩与传统礼仪。他提到:“上梁歌不仅仅是唱,更是礼,一句句都是我们土家人对天地、对祖先的敬畏。”

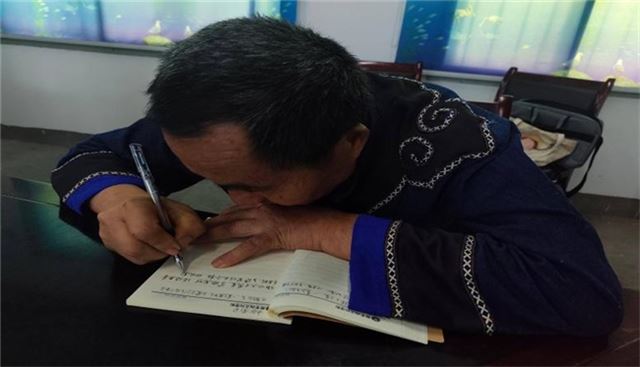

随后,秦元华现场示范演唱,一边用毛笔写下歌词,一边逐句讲解其含义。歌声中夹杂着浓重的土家方言和传统曲调,节奏灵动,气息绵长,令团队成员感到既新鲜又富有挑战。为了更好地理解歌曲内涵,学生们围坐在一起,学唱练调,时而互相纠正发音,时而跟着秦元华打节奏练习,教室里回荡着青春与传统交融的韵律。

“这些歌词不仅是语言,更是我们老一辈留下来的智慧。”秦元华说,他一直坚持口传心授,但年轻一代的参与度不高,让他感到担忧。此次与高校学子的深入交流,让他看到非遗传承的希望,“如果有更多大学生来学、来唱、来传播,这项技艺就不会断。”

(图为秦元华手写上梁歌歌词 吴圆月摄)

多元方言唱“上梁” 文化碰撞展魅力

活动高潮出现在“方言合唱”环节。团队成员来自湖南各地,有人讲邵阳话,有人操衡阳口音,还有苗族学生带来了家乡苗语。在秦元华的引导下,他们以各自家乡话为旋律演绎上梁歌,将土家传统唱腔与多地乡音融合,打造出别具风味的“新唱版”。

“衡阳话的圆润、苗语的婉转、邵阳话的爽利,加在一起像是多彩的音符,在上梁歌的主旋律上交织成一幅文化拼图。”带队教师覃娜娜表示,非遗不仅属于少数民族本土,也属于中华民族共同的精神财富,这样的交流活动本质上是一种跨族群、跨地区的文化认同共建。

一曲合唱结束,现场掌声雷动。许多村民闻讯赶来,也不禁参与其中。村民杨奶奶激动地说:“以前只在自家上梁时听,现在娃娃们唱得也像模像样,蛮有味道!”

(图为湘土青年团队成员与传承人合唱上梁歌 肖海滔摄)

青山不语,歌谣有声。“听到这么多不同的乡音唱响上梁歌,既新奇又感动,这让我看到了非遗传承的新可能。”传承人秦元华感慨道。此次实践不仅让学子们触摸到非遗的温度,更以“方言+传统”的创新模式,为非遗传承开辟新径。当古老的上梁歌遇见多元乡音,传统与现代的对话便有了最美的和声。在这场文化接力中,青年学子正以创新之笔,让非遗的根系在新时代土壤中扎得更深、开枝散叶。(通讯员王沐风 姚南平 杨惠淳 王博)