7月1日至28日,苏州科技大学建筑与城市规划学院“古运新生”民族团结实践团沿着习近平总书记“保护好、传承好、利用好大运河”的殷殷嘱托,以“寻迹运河会馆建筑,解码民族交融印记”为主题,奔赴苏州、扬州等大运河江苏段核心城市开展走访调研、志愿服务与结对交流。

苏州会馆:在“吴风晋韵”里看见南北和合

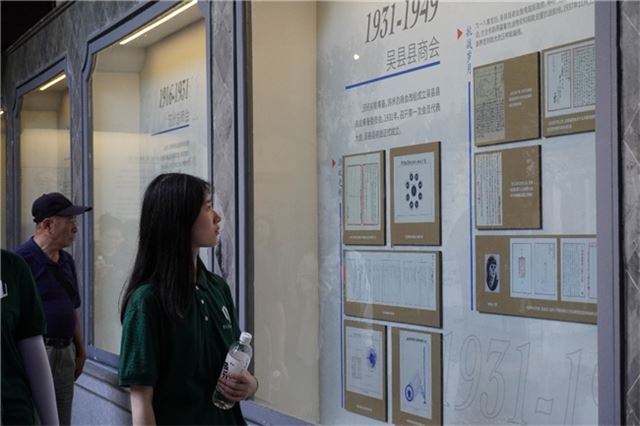

会馆建筑是“商帮的客厅”,更是“民族的大熔炉”,实践团首站聚焦苏州会馆建筑群。全晋会馆如同一座凝固的文化交响,山西建筑的厚重底蕴与江南工艺的灵动精巧在此交织,晋商的豪情与昆曲的婉转隔空唱和,处处流淌着南北文化碰撞融合的温润光泽;岭南会馆的图文展示则生动呈现了大运河促进民族融合的典型事例。这些无声的建筑语言,深刻诉说着苏州运河畔各民族交往交流交融的悠久历史。

扬州遗存:从“会馆碑刻”到“国家记忆”

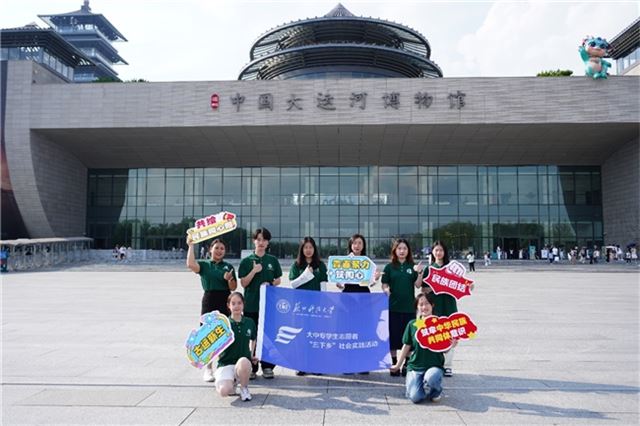

在四岸公所,成员们研读记载山陕商帮与回族同胞共建家园的珍贵碑文;贾氏盐商住宅中,徽派建筑与伊斯兰风格和谐共存,成为民族文化交融的直观建筑表达。走进中国大运河博物馆,“运河上的民族”专题展以巨幅数字沙盘再现“粮船、盐船、丝船万橹齐发”的盛景。团队成员杭同学在留言簿写下:“原来民族交融不仅是服饰与饮食,更是‘一起闯码头、一起兴城镇’的共同记忆。”

社区实践:让“古建纹样”变成“童画拼图”

7月12日,实践团走进苏州高新区何山社区开展“运河文化小课堂”。20余名青少年在“拼斗拱”“找纹样”游戏中,把“双凤对翔”“卷草回纹”贴进自己的画本。通过建筑模型拼装、民族知识问答等互动形式,向社区青少年生动阐释运河会馆中的文化交融现象。活动现场气氛热烈,孩子们在动手实践中深化了对民族团结的理解,增强了民族自豪感与凝聚力。

“青年眼”记录历史,“青年行”启迪未来。苏州科技大学青年学子把课堂搬进古建,在飞檐斗拱间触摸“流动的民族融合史”,在社区课堂里播撒“铸牢中华民族共同体意识”的种子,让千年运河承载的民族团结故事在新时代熠熠生辉。(作者:冯毅 杭筠瑶)