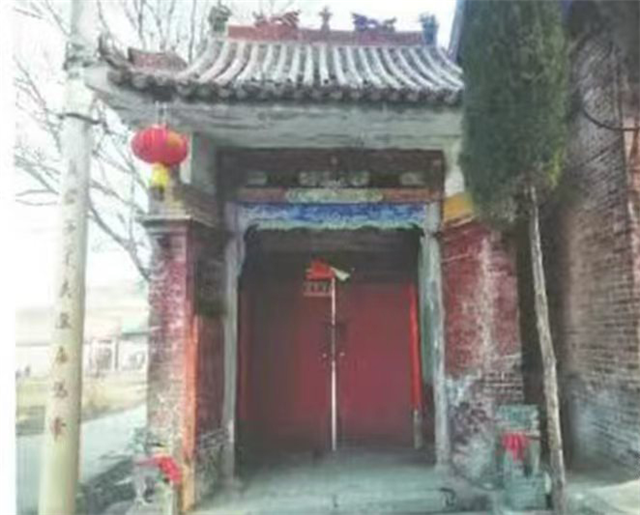

说起关帝庙,一般的建制都是坐北朝南,而恰恰有一座关帝庙是坐东朝西,还是山西闻喜县唯一保存下来的历史遗迹——下丁庄关帝庙。

据资料记载,下丁庄的关帝庙创建于清雍正元年(1723年),嘉庆七年(1802年)改建,道光二十一年( 1841年)、咸丰四年(1854年)扩建,光绪十年(1884年)重修。东西长50米,南北宽20米、占地面积1000平方米。2003年中华人民共和国首任驻美大使柴泽民,为该庙题写了“下丁庄关帝庙”6个字。2012年12月8日,被闻喜县人民政府公布为第二批重点文物保护单位。

该庙中轴线上建有献殿、洞宫和舞楼,两侧原有配殿和厢房,现仅存献殿、洞宫和舞楼;此外,庙内存有创建、改建、重修关帝庙碑刻和民国十八年“关帝庙搬粮的碑记”以及井台题记碑刻共计6通。字迹历经浸蚀,大都不太清楚,已建有碑廊保护,碑体嵌于墙体中。据介绍,碑廊由守护人下丁庄贾俊魁多方奔走,于2020年5月募资7万余元,远赴河南寻找石工巧匠建成。碑廊坐西向东,雕栏四围,四柱鼎立,青石雕梁画栋,花卉动物形态逼真。现已80余岁的贾俊魁介绍,下丁庄关帝庙的缘起与关公逃难有关。据说关公在故里杀了恶霸吕熊后开始逃亡生涯,当关公逃至中条山后,恶霸家人买通官府,官府派兵进山大搜查。关公被逼无路,索性逃到远离家乡的稷王山麓,辗转于下丁庄。一日忽下大雨,关公情急之下,见崖下有个窑洞,便进窑避雨。他见此地十分隐蔽,便在窑洞隐藏了数日。后来人们为了纪念他,便将这个窑洞作为祭祀之处,年节佳日香火不断并在此处创建了关帝庙。

关帝庙不仅是众信祭祀之处,还具有英雄气慨激荡着红色文化血脉。在碑廊前有一块纪念碑:太岳军区第五军分区第九支队司令部驻地遗址碑。该碑由中共闻喜县委党史研究室、闻喜县文化和旅游局、闻喜县老区建设促进会于2022年6月13日立。第九支队是河东地区一支著名抗日武装。抗日战争时期,闻喜县委抗日救亡工作开展得十分活跃,先后建立了闻喜县抗日游击队、抗日游击第九支队、康支队五大队和七大队等游击武装,在中条山和稷王山麓开辟了抗日根据地。九支队队长宋振山,以及樊马义、王寿山等率领抗日队伍,满怀救国救民之义气,神出鬼没打击日寇,袭击火车站、扒铁道、端炮楼、捣据点,大摆烟火阵,打得日寇丧魂落魄、闻风丧胆。宋振山,原名彦龙,1925年出生,夏县胡张泊头村人。1945年夏,中共太岳区党委指示,九支队与汾南游击队、稷麓县大队合并为太岳军区五十五团,陈捷弟任团长,宋振山因病留地方工作。1945年10月,宋振山调任闻喜县副县长。此后历任太岳区第三专署秘书、太岳三分区政民医院政委(党委书记)、解县县长、山西省城市建设局局长。1963年7月,任闻喜县长。1965年病休,1971年4月20日病逝,终年46岁。

下丁庄关帝庙,作为运城市保存较为完整的红色和历史遗存,承载了厚重的人文。但由于年代久远,目前部分庙宇和周围环境急需维护修缮,守护人贾俊魁曾多次向有关部门和社会呼吁寻求资金扶持,但愿这座关帝庙能早日得到全面修复,焕发风采。

贾俊魁说, 每年春节或旅游季节,经常有四邻八乡游客、众信前来庙里拜祀。关帝庙大门口前有一个泊池,春暖花开时,水光涟漪,绿树林立,垂柳摇曳,鸟语花香。碧水掩映下,站在关帝庙门口,极目远眺,沟壑纵横,梯田层层绵延;人间烟火,大地生息,见证着时空变迁,诠释着生活冷暖。而关帝庙的红色故事和关公忠义神勇精神,激荡着当地儿女不断追寻勤劳朴实的奋斗精神,继续书写值得骄傲的闻喜人文历史。(叶竹敏/文图)