一、迟来的加冕:三十年坚守的礼赞

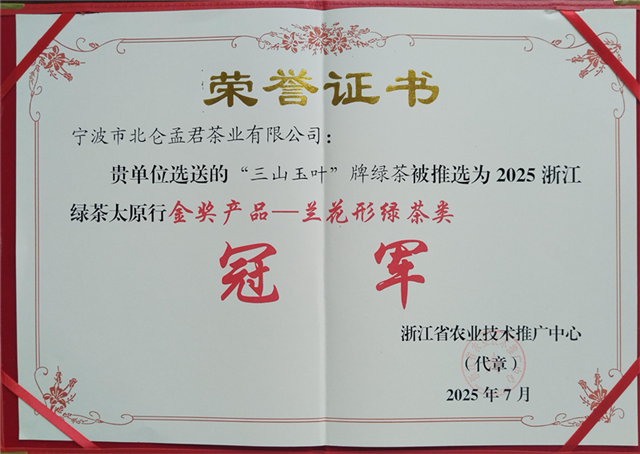

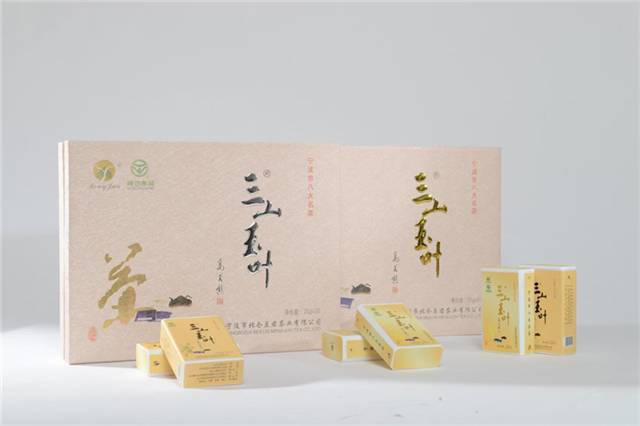

2025年夏,浙江省农业技术推广中心发布的一则文件,如同一束强光,照亮了鲁孟军三十年的茶业坚守之路。文件公布了2025年浙江绿茶太原行金奖冠军产品和金奖产品名单,“三山玉叶”绿茶脱颖而出,荣获金奖冠军产品称号。这一荣誉的背后,是严谨的评选流程:主体自主申报,业务主管部门审核确认,再经浙江大学、中国农业科学院茶叶研究所等六家单位的专家进行感官审评,最终从众多茶样中推选出10个金奖冠军样品和90个金奖茶样。“三山玉叶”能获此殊荣,无疑是对其品质的高度认可。

这份荣誉,对鲁孟军而言,恰似一场迟来的加冕。回溯到1995年,鲁孟军承包了20亩茶园,从此踏上了茶业的征程。2001年,他创立孟君茶业,像一棵坚韧的茶树,深深扎根于北仑东盘山。三十年来,他用汗水和智慧精心浇灌,让“三山玉叶”成为宁波八大名茶之一。正如他在非遗工坊所说:“茶靠人荣光,人随茶扬名。”这份荣誉,不仅是对他过往努力的褒奖,更是他开启新征程的起点。

二、茶王成长路:从作坊学徒到非遗传承

(一)破茧重生:改革浪潮中的勇敢抉择

1998年,三山乡(现春晓街道)宛如一个被时光遗忘的角落。茶农们依旧沿用传统群体种生产廉价珠茶,每斤售价不足5元,微薄的收入让他们的生活举步维艰。26岁的鲁孟军,站在自家破旧不堪的作坊里,望着堆积如山的低端茶叶,心中五味杂陈。改革的种子在他心中悄然种下,并迅速生根发芽。

他不顾村里人的质疑与反对,毅然决然地抵押祖宅,四处奔走,聘请中国茶科所专家进山,引进乌牛早、迎霜、白茶等优质品种。然而,转型之路充满了艰辛与挑战。新品种抗寒性差,一场突如其来的倒春寒,就像无情的恶魔,瞬间将全年收成化为泡影。手工制茶效率低下,一个老师傅一天仅能炒制3斤干茶,繁琐的工序和漫长的等待,让生产的步伐变得异常沉重。村里人纷纷指指点点,认为他是在做一件根本不可能成功的事情。

但鲁孟军不为所动,他坚信:“没有品质,就没有未来。”他摩挲着茶桌上那把祖传的铜茶秤,这把曾是作坊里唯一的“精密仪器”,仿佛在诉说着过去的故事,也见证着他破釜沉舟的勇气和坚定不移的决心。

(二)品牌崛起:六年磨一剑的辉煌成就

(三)守艺创新:传统与现代的完美融合

走进孟君茶业的非遗工坊,仿佛踏入了一个传统与现代交织的奇妙世界。四台高清摄像机多角度记录着炒茶大师王师傅的辉锅手法,每一个动作、每一个细节都被精准捕捉。“手腕发力要柔,温度控制在80℃至100℃间。”鲁孟军在一旁耐心地讲解着,眼神中透露出对传统技艺的敬畏与传承的责任感。

这套“运动捕捉系统”就像一位神奇的魔法师,将传统技艺转化为数据模型,为新茶师培训提供了科学、精准的指导。2015年,北仑绿茶制作技艺成功入选宁波市非遗名录,这是对其历史价值和文化内涵的高度认可。鲁孟军深知传统技艺传承的重要性,随即启动了“数字传承”计划。他带领团队建立非遗数据库,将珍贵的传统技艺资料进行数字化保存;录制教学视频,让更多的人能够直观地学习到炒茶的技巧和方法。目前,他已培养3名非遗传承人,为传统技艺的传承注入了新鲜的血液。

然而,在建成绿茶连续化加工生产线后,鲁孟军并没有完全摒弃传统的手工制茶方法。他依然坚持保留手工辉锅环节,因为他深知:“机器提香效率高,但顶级茶的气韵还得靠人手感知。”这种“科技 + 匠心”的平衡,就像一场美妙的交响乐,科技为传统技艺提供了强大的支持,而匠心则赋予了茶叶独特的灵魂,正是浙江茶产业升级的生动写照。

三、践行“三茶统筹”:立体化产业实践

(一)茶文化浸润山海:从校园到茶旅的文化传承

“同学们,茶道六君子怎么用?”2025年5月26日,鲁孟军站在三山学校的茶艺课上,手把手地教孩子们“凤凰三点头”的冲泡手法。他的动作娴熟而优雅,眼神中充满了对孩子们的期待和关爱。这已是他今年第9次走进校园,他希望通过自己的努力,让更多的孩子了解茶文化,爱上茶文化。

在他的推动下,北仑区建成12个“非遗茶文化传承点”,开发《海上茶路》校本课程,年受益学生超5000人次,就像在孩子们的心中播下了一颗颗茶文化的种子,等待着它们生根发芽。

更宏大的文化叙事在茶园展开。依托春晓“山海相依”的独特地理特质,鲁孟军精心打造了一条融合采茶、制茶、茶膳、民宿的沉浸式茶旅线路。游客们来到这里,可以亲身体验用宋代建盏点茶的乐趣,感受千年茶文化的博大精深;也可以在玻璃栈道上俯瞰茶树与风电机的共生奇观,领略大自然与现代科技的完美融合。2024年,该线路接待游客5.2万人次,带动周边农户户均增收3.6万元。一位上海游客在留言簿上深情地写道:“在这里,我喝到的不仅是茶,更是千年文化的活态传承。”

(二)茶科技赋能田野:“未来农场”的智慧变革

清晨六点,当第一缕阳光洒在春晓茶园时,物联网控制中心的大屏上已经闪烁着实时数据:土壤含水率62%、虫情测报灯诱杀叶蝉23只、御金香茶新芽日均生长0.8毫米……这是鲁孟军2024年投建的“未来农场”系统,宛如一个智慧的大脑,为茶园的管理提供了全方位、精准化的支持。

通过16个传感器和无人机多光谱扫描,茶园管理精度提升至单株级,就像给每一株茶树都配备了一位专属的“医生”,能够及时了解它们的生长状况,并进行针对性的呵护。“以前老师傅凭个人经验判断做茶好坏程度,现在茶叶加工所需时间、温度、投叶量等技术参数都能智能自动化控制。”鲁孟军一边点击控制屏幕,一边自豪地介绍着。

他穿梭在清洁化、自动化茶叶加工车间的各个工序控制屏幕前,看着自动化生产线顺畅运行,质量稳定的茶叶从出茶口源源不断的滑出,他难掩激动情绪。自从引进了自动化生产线后,茶叶优品率提升了25%,生产成本降低了35%,2024年茶叶总产值突破450万元,销售总额突破380万元,为茶产业的发展开辟了新的道路。

(三)茶产业共富矩阵:合作社引领的共同富裕

2007年,鲁孟军怀着带领茶农共同致富的美好愿景,牵头成立东海春晓茶叶合作社,推行“五统一”模式:统一品种、栽培、加工、品牌、销售。这一模式就像一个强大的引擎,为合作社的发展注入了源源不断的动力。

目前合作社辐射茶园3000余亩,吸纳农户1000余户,鲜叶收购价较市场均价高15%,让茶农们真正得到了实惠。合作社就像一个温暖的大家庭,将茶农们紧紧团结在一起,共同抵御市场的风险,共享发展的成果。

四、展望未来:五大承诺擘画新篇

在浙江省茶产业新政发布后的首次媒体采访中,鲁孟军用五个坚定的承诺诠释了企业的担当和责任。

(一)规模攻坚:“茶光互补”的创新实践

他承诺在2025 - 2027年新增茶园120亩,全部种植御金香、紫鹃等高附加值品种,配套建设光伏廊架,实现“板上发电、板下种茶”。这既是对《意见》“推进茶园规模化、标准化、宜机化”的积极响应,也是探索“茶光互补”新模式的创新实践,就像在茶产业的画卷上添上了浓墨重彩的一笔。

(二)技术革命:科技与传统结合的探索

他与浙江大学、茶叶研究所等科研单位技术合作,携手研发提升红茶品质加工技术,从品种、光照萎凋、揉捻技术、干燥技术、远红外提香技术等多方面研究。目前已获国家发明专利2项,实用新型专利5项。鲁孟军常说:“科技不是替代传统,而是让传统走得更远。”他深知科技与传统相结合的重要性,只有这样才能让茶产业在时代的浪潮中立于不败之地。

(三)品牌出海:中国茶文化的世界传播

借宁波跨境电商综试区的优势,他计划开发小包装便捷茶品,让三山玉叶走向世界,成为了中国茶文化的一张亮丽名片。在全球化的今天,让中国的茶文化飘香世界,是鲁孟军的梦想,也是他努力的方向。

(四)人才筑基:高素质人才的培养计划

他每年选派10名员工赴中茶所进修,联合宁波职院开设“现代茶业管理班”。在鲁孟军看来,“人才是茶产业高质量发展的核心引擎”。只有培养出一批高素质的专业人才,才能为茶产业的发展提供坚实的智力支持。

(五)共富兜底:保障茶农利益的暖心举措

他设立100万元风险基金,保障社员鲜叶最低收购价;试点“茶园认养”模式,吸引市民投资。2024年,合作社带动3个村集体年均增收28万元,真正实现了“一片叶子富一方百姓”的美好愿景,让茶产业成为了带动农村经济发展的重要力量。

暮色中的茶园里,鲁孟军捧起一抔掺着海风的泥土:“我们要让世界透过茶汤,看见中国的生态智慧。”在这片承载千年文明的东方树叶上,鲁孟军用三十年的坚守和创新,谱写着产业报国、文化传承、科技兴农的壮丽诗篇。他的故事,不仅是个人奋斗的传奇,更是中国茶产业发展的一个缩影,激励着更多的人在茶业的道路上砥砺前行。(记者:洪斌 通讯员:陈伟权)