在宁波市北仑区柴桥街道的城镇核心地带,沃家村以40年信访“零记录”的亮眼成绩,悄然书写着基层治理的传奇答卷。这个常住人口超2000人、户籍人口仅600人,村社地段交错、本地居民与流动人口深度混居的特殊村落,用四十年如一日的坚守,勾勒出基层治理的“沃家范式”。

四十年零上访:解码基层治理“零奇迹”

沃家村的治理奇迹,源于两任村书记跨越20余年的接力坚守与村委班子的精诚团结。他们以“绣花功夫”织密基层治理网络,将“小微权力清单”作为规范村务运行的“铁律”,每一笔资金使用、每一项决策部署都在阳光下运行,彻底消除群众疑虑。同时,积极探索村集体经济发展新路径,通过盘活闲置土地等资产,实现村集体收入稳步攀升。如今,村民不仅能定期获得分红,还能享受各类惠民福利,真正让发展成果惠及每一个村民。

“小事不出格,大事不出村”在沃家村不是一句口号,而是实实在在的生动实践。村两委建立“党建+网格”精细化治理模式,网格员每日巡查走访,第一时间发现并化解邻里纠纷、家庭矛盾等“琐碎事”;针对复杂问题,由村委牵头,整合乡贤、司法等多方力量,形成“小事网格解、难事协同办”的治理闭环。正是这种将矛盾化解在萌芽、问题解决在一线的治理智慧,让沃家村始终保持和谐稳定的发展环境。

建房更“建和”:“三到”工作法筑牢和谐根基

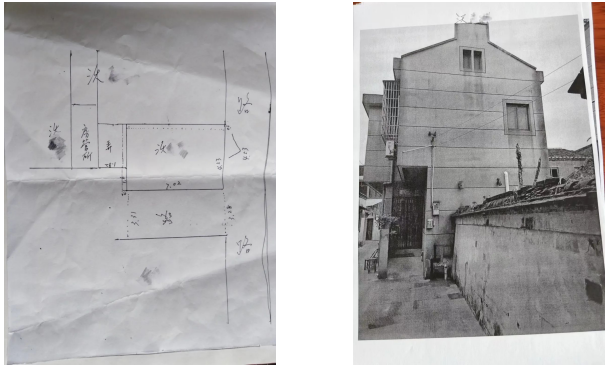

在农村,建房纠纷是较为常见的矛盾之一。为有效预防和化解建房纠纷,沃家村创新推出建房“三到”工作法,即放样前到、施工中到、结顶后到。

放样前到,村两委和网格员提前介入,组织建房户与周边邻居进行沟通协调,明确建房位置、面积、高度等相关事宜,确保建房规划合规、兼顾邻里利益;施工中到,网格员定期巡查施工现场,及时发现和解决采光、排水等施工矛盾隐患;结顶后到,组织相关人员进行验收,保障建房质量的同时,确保周边环境不受影响。通过“三到”工作法,沃家村将建房纠纷精准化解在萌芽状态,实现建房矛盾“零发生”,为村社稳定筑牢坚实“防护网”。

从“管理”到“智理”:网格治理的“精准升级”

“早上七点多,我看到阿芬已经村里走了一圈了。以前家里遇到事情不知道找谁商量,现在村里有了网格员,不管大事小事,都可以找他们。”沃阿婆的感慨,道出了沃家村基层治理创新的实效。

近年来,沃家村以党建为引领,充分发挥网格长和网格员的作用,在人口管理、环境整治、矛盾化解等方面全力推进网格治理效能提升。村书记沃国连深知,基层治理的关键在于精准掌握村情民意,而网格员则是这一过程中的重要力量。为此,他主动担当,科学划分网格队伍,明晰工作职责。网格员凭借“人熟、地熟、情况熟”的天然优势,对村居人口和流动人口进行精细化、针对性管理。

柴桥街道以沃家村为范例,持续探索网格化管理新思路、新办法,以精细化为目标,有针对性地开展网格化治理工作,把群众的“表情包”作为工作的“风向标”,不断延伸服务触角、提升治理效能,让基层治理更贴民心、更有温度。

新老北仑人一家亲:融合共治的“双向奔赴”

为推动流动人口与本地居民深度融合,沃家村在村委公示栏、村老年会堂等醒目位置,公示两委班子及网格长、网格员的联络方式,打通服务群众的“最后一米”。

网格员李亦芬从网格设立之初便担任本村网格员,分级分类建立了“一格两群”,村里精准掌握集卡司机、随迁亲属等不同群体的需求动态,及时提供相应的服务保障工作。来自外地的租户李先生,其妻子因精神障碍导致残疾证到期无法返乡换证,网格员获悉后立即联动村委,协助对接暂住证办理、联系医院出具诊断证明,全流程跟踪直至证件顺利换发。整个过程中,李先生妻子“足不出村”便解决了难题,网格员定期回访更让其感慨:“没想到在异乡也能遇到这么贴心的‘家里人’。”如今,这类暖心场景在沃家村已成常态,新北仑人在“家门口”真切感受“第二故乡”的关怀,新老居民正在携手书写“共治共享促和谐”的基层治理新篇章。

四十年坚守初心,沃家村以党建为引领、以网格为载体、以民生为导向,用“绣花功夫”织密基层治理网络,为各地城郊融合村提供了可复制、可推广的治理样本。从“传统管理”到“智慧治理”,从“单一主体”到“多元共治”,沃家村的治理实践证明:只要始终坚持规范权力运行、厚植民生底色、创新治理模式,就能实现“发展有红利、矛盾不上交”的治理目标。这幅以“和谐、共享、智治”为底色的基层治理新画卷,正在为乡村治理现代化注入源源不断的活力。(赵鹏、林哲欢、叶琛)